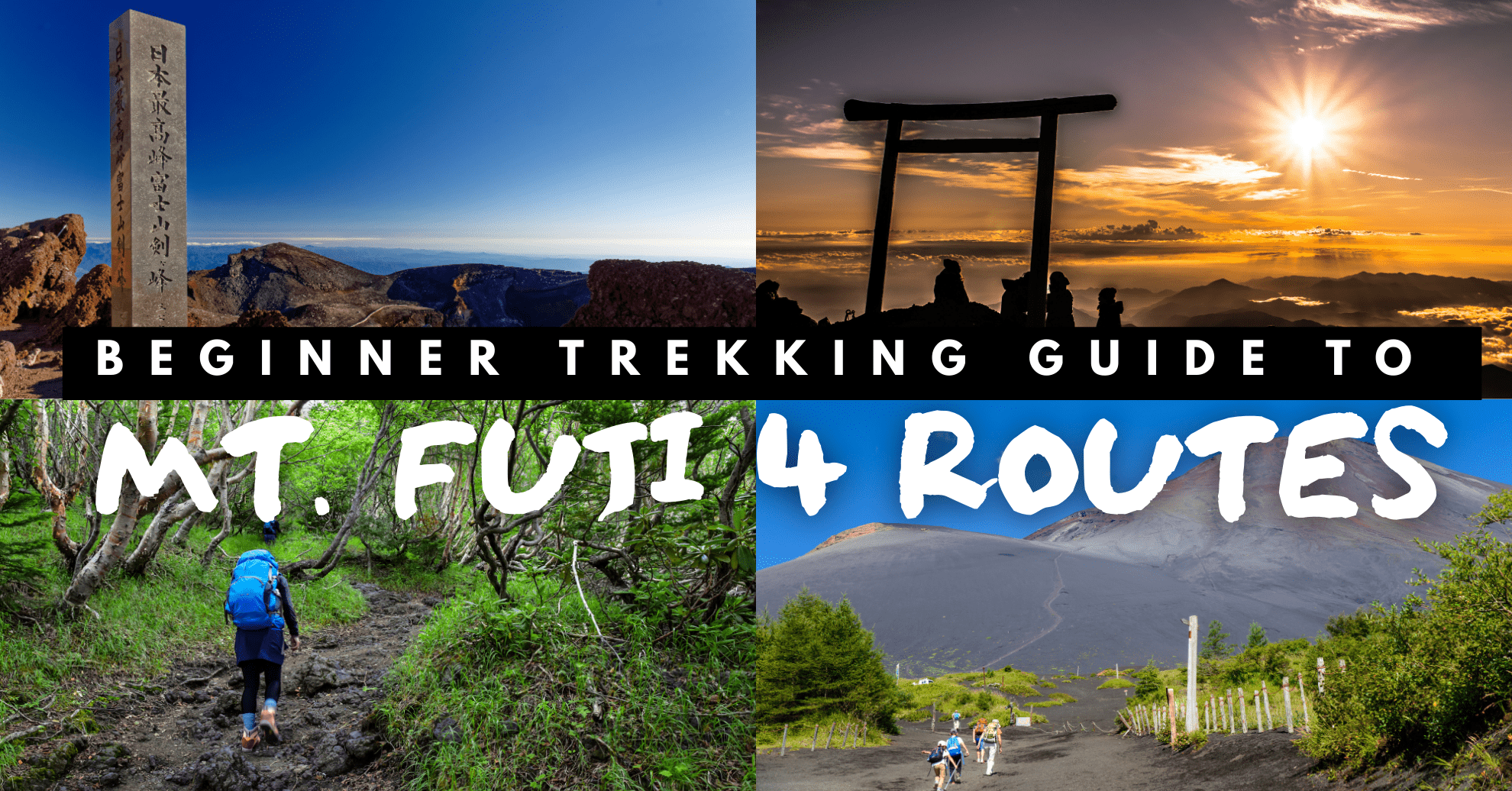

Have you ever dreamed of climbing Mt. Fuji, Japan’s tallest and most iconic mountain?

Beloved by people from around the world, Mt. Fuji is not only admired for its breathtaking scenery but also cherished by climbers who aim to witness the unforgettable sunrise from the summit.

At the same time, beginners often wonder:

- “Can I really climb Mt. Fuji without prior experience?”

- “What kind of preparation do I need?”

- “What gear is essential?”

This comprehensive guide answers those questions from the ground up. You’ll find everything you need to know about:

- Choosing the right climbing trail

- Essential gear and must-have items

- The best climbing season

- Preparation tips for a safe and enjoyable climb

Whether you’re a first-time climber or simply looking to refresh your knowledge, this article will help you approach Mt. Fuji with confidence. By understanding the key points of safety, preparation, and the true charm of climbing Japan’s sacred peak, even beginners can aim for the summit with peace of mind.

Take time to learn what’s needed before your climb, and enjoy a comfortable and safe Mt. Fuji adventure!

General Guide & Basic Knowledge

What is Mt. Fuji? The Reasons Behind Its Timeless Appeal

Standing at 3,776 meters, Mt. Fuji is Japan’s tallest peak and an enduring symbol of the nation. Straddling both Shizuoka and Yamanashi prefectures, this majestic mountain has been deeply embedded in the hearts of Japanese people for centuries.

In 2013, Mt. Fuji was officially recognized as a UNESCO World Cultural Heritage site, affirming its value and beauty on a global stage.

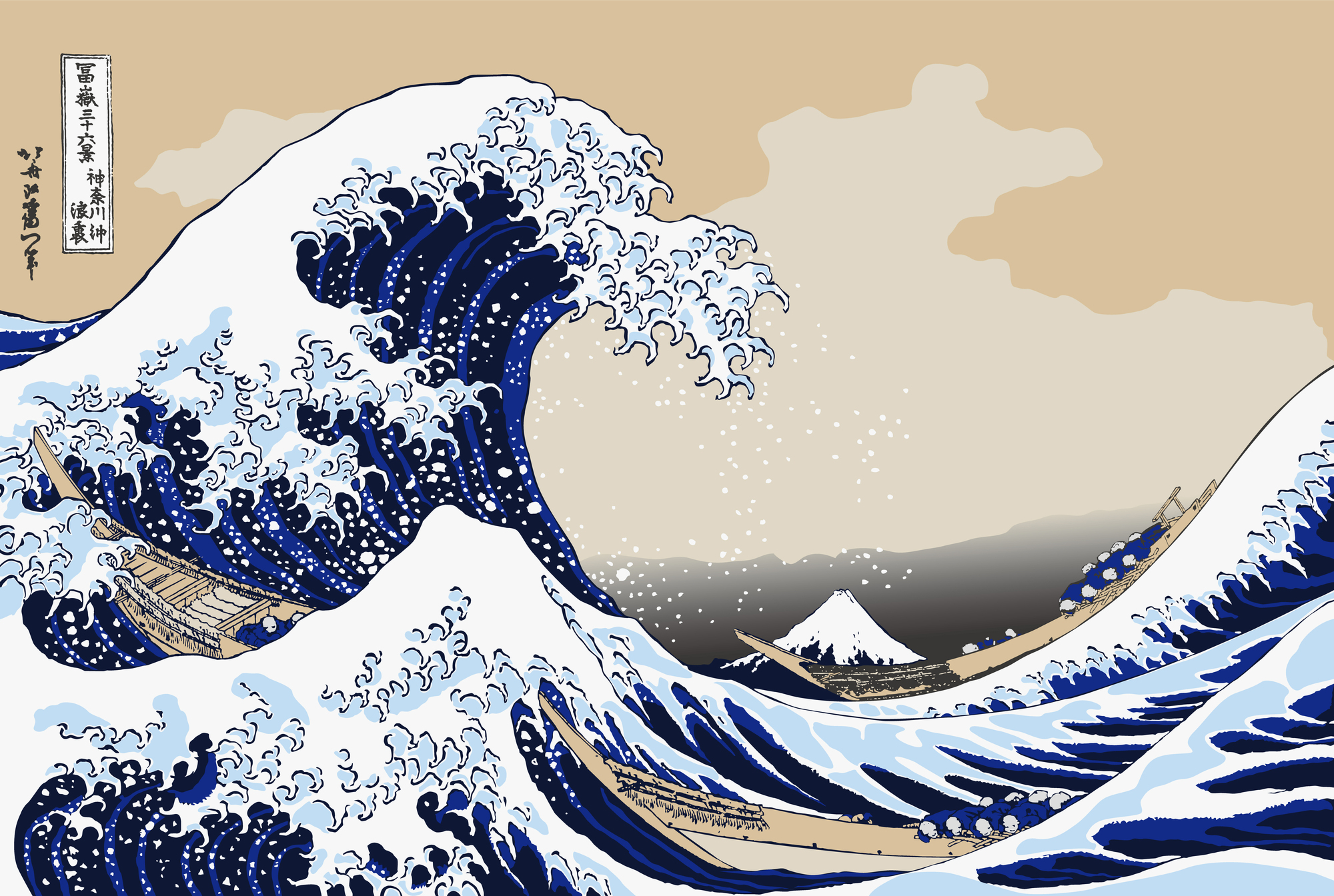

One of Mt. Fuji’s greatest attractions is its graceful, nearly perfect conical silhouette. Its striking form harmonizes with seasonal landscapes, inspiring countless works of art throughout history—from traditional landscape paintings and ukiyo-e woodblock prints to poetry and literature.

Among them, Katsushika Hokusai’s “Thirty-Six Views of Mt. Fuji” is world-renowned, showcasing the mountain’s profound presence and symbolic role in Japanese culture.

Yet, the appeal of Mt. Fuji is not only in its appearance. Climbing it—known as Fujisan tozan (Mt. Fuji climbing)—offers experiences and meanings unlike any other mountain.

Since ancient times, Mt. Fuji has been revered as a sacred site for mountain worship and used as a training ground for Shugendo and Shinto practices. Its trails were not just paths up a mountain, but sacred routes imbued with spiritual significance.

For this reason, climbing Mt. Fuji has long been more than just a sport or leisure activity. Many undertake the ascent as a rite of passage or a way to seek personal transformation.。

Among the most popular experiences is the sunrise climb (goraiko tozan). Climbers set off at night, guided only by the light of their headlamps, enduring cold and fatigue to reach the summit in time.

When the first rays of the sun emerge from the eastern sky, the scene is profoundly moving and beyond words—a spiritual and unforgettable reward for the challenge of the climb.

It is this moment that captivates so many climbers, drawing visitors not only from across Japan but also from around the world year after year.

Ultimately, Mt. Fuji is more than just a mountain. It is a place where the grandeur of nature, the richness of cultural tradition, and the deeply personal experiences of each climber converge—making it a truly extraordinary presence in Japan.

How Difficult Is Climbing Mt. Fuji? Can Beginners Do It? Best Climbing Season

Mt. Fuji, Japan’s tallest mountain, is famous worldwide. But many first-time climbers wonder: “What is it really like to climb?”

The conclusion is: yes, even beginners can reach the summit—as long as you plan properly. The trails are well-maintained, and many facilities are available.

That said, Mt. Fuji is not an easy hike. Climbers must be mindful of the risks of altitude sickness and sudden weather changes. Adequate preparation and the right mindset are essential.

Among all the climbing routes, the Yoshida Trail is especially popular with beginners. It has the most mountain huts and first-aid stations, offering a safer and more reassuring climb.

The official climbing season lasts only about two months, from early July to early September. Outside of this period, climbing is prohibited.

| Month | Advantages | Disadvantages |

|---|---|---|

| July | Less crowded, offering a quieter climb | Higher risk of typhoons, unstable weather |

| August | Longer daylight hours, well-equipped mountain huts, safer conditions | Peak summer holiday season means heavy congestion on trails |

| September | Crowds thin out, quieter climbing atmosphere | Some mountain huts may close early, requiring extra preparation |

How Much Does It Cost to Climb Mt. Fuji? Budget Guide for Beginners

The total cost of climbing Mt. Fuji depends on your personal plan and choices, but here is a general estimate of the main expenses:

| Expense | Estimated Cost (2025) |

|---|---|

| Entrance Fee | ¥4,000 |

| Mountain Hut Accommodation | ¥10,000–15,000 |

| Meals & Miscellaneous | ¥5,000–10,000 |

| Transportation (round trip from home) | ¥5,000–10,000 |

| Climbing Gear | ¥40,000–110,000 |

| Total Estimated Budget | ¥64,000–149,000 |

Important Notes

- Climbing Gear: Costs vary greatly depending on whether you buy or rent. Beginners should plan with extra room in their budget to ensure they have proper and reliable equipment.

- Proper preparation will help you avoid unexpected expenses and make your climbing experience safe and comfortable.

How Much Does It Cost to Buy All Your Climbing Gear from Scratch?

If you are preparing for your very first Mt. Fuji climb and plan to buy all your gear from scratch, the total cost will generally range from ¥30,000 to ¥70,000.

While this may feel like a significant investment, proper gear ensures a safe and comfortable climb. Many items will last for years if chosen carefully, making them a worthwhile purchase.

Below is a breakdown of the typical gear required for climbing Mt. Fuji and the estimated costs:

| Item | Estimated Cost |

|---|---|

| Hiking Boots | ¥15,000–25,000 |

| Backpack | ¥5,000–30,000 |

| Hiking Wear | ¥5,000–10,000 |

| Warm Clothing | ¥5,000–15,000 |

| Rainwear | ¥5,000–15,000 |

| Headlamp | ¥2,000–5,000 |

| Other Essentials (gloves, trekking poles, etc.) | ¥3,000–10,000 |

| Total | ¥30,000–70,000 |

Ways to Save on Costs

- Outlet, Sale, or Second-Hand Gear

Buying used items in good condition can significantly reduce your initial costs. Off-season sales often offer major discounts—perfect for securing reliable gear at lower prices. - Rental Services

For beginners or those trying Mt. Fuji for the first time, renting is a cost-effective option. Large items like hiking boots and backpacks are widely available for rent, allowing you to prepare at a fraction of the cost of purchasing new equipment.

Renting Climbing Gear? We Recommend Yamarent (Yamadoogu Rental Shop)

If you prefer renting climbing gear instead of buying everything, Yamarent is by far the best option. They offer a convenient service that allows you to rent all the essential equipment for climbing Mt. Fuji in one package.

At the Yoshida Trail 5th Station shop and the Fujinomiya 5th Station shop, you can pick up your gear on-site and return it right after your climb, making it easy to travel light from home.

However, keep in mind that during the peak climbing season, shops get very crowded and stock can run low. To avoid this problem, we recommend using their delivery service.

You can easily book online, by phone, or by visiting their Shinjuku or Lake Kawaguchiko store to try items on in advance. Once you place an order, your gear—freshly cleaned and maintained—is shipped directly to your home. After your climb, simply return the items via courier without needing to wash them.

Other convenient features include:

- A wide selection of items, confirmed at the time of reservation

- Delivery arriving 3 days before your climb

- Free size changes if needed

- Free shipping for orders over ¥10,000

- Easy returns via convenience stores

- Full refunds for cancellations due to bad weather or health issues (as long as you notify them by the day before your climb)

Gear & Preparation

Mt. Fuji Climbing Gear Checklist: Essential Items & Useful Extras

Before attempting Mt. Fuji, it is crucial to prepare the right gear. Below is a checklist of must-have items for a safe and comfortable climb, followed by useful extras that will make your experience even smoother.

Essential Items

| Item | Details |

|---|---|

| Hiking Boots | Properly fitted boots (ideally from a specialty outdoor shop) to prevent blisters and injuries on rocky terrain. |

| Backpack (25–30L) | A mid-sized pack to carry essentials; test for comfort and ease of use in-store. |

| Hiking Wear (Shirt & Pants) | Moisture-wicking, quick-dry clothing for comfort; pants that allow easy movement. |

| Warm Clothing | Lightweight, packable jacket with good insulation and wind resistance for temperature drops at higher altitudes. |

| Rainwear | Waterproof, lightweight, and packable rainwear to handle sudden weather changes. |

| Headlamp (Plus Spare Batteries) | Essential for night climbs or early morning ascents; beginners often take longer, so a reliable headlamp is a must. |

| Water (500ml × 2–3 Bottles) | Carry enough water, as some routes have limited hut access. Hydration is critical at high altitude. |

| Trail Snacks | Quick fuel like chocolate, candy, or energy gels. Choose snacks with sugar and salt, kept in sealed zip bags to avoid attracting animals. |

| Cash & ID | Carry cash (coins) as many mountain huts and toilets only accept it; bring identification in case of emergencies. |

| Mobile Phone & Spare Battery | A power bank is necessary as charging might not be available at huts, ensuring you can use your phone in emergencies. |

| Map | Download or take screenshots of maps for offline use in areas with no signal. |

| Garbage Bag | No trash bins on Mt. Fuji; all waste must be carried down with you. |

| First Aid Kit | Basic supplies for minor injuries like cuts, blisters, or sudden illness. |

Useful Extras

| Item | Details |

|---|---|

| Trekking Poles | Reduce knee strain on descents and provide stability, especially recommended for those with joint concerns. |

| Gloves | Protect hands from cold and rough terrain; waterproof gloves are best for maintaining warmth and dryness. |

| Hat | Protects your head from strong UV rays at high altitudes; don’t forget to apply sunblock as well. |

| Earplugs & Eye Mask | Useful for sleeping in noisy and bright mountain huts, ensuring quality rest. |

| Toothbrush or Dental Wipes | Water use is limited, so dental wipes keep you feeling fresh and clean when brushing isn’t an option. |

| Sunscreen | Strong UV rays at high altitude require frequent reapplication to protect exposed skin. |

| Mask & Goggles | Essential for routes like Gotemba or Subashiri, especially when descending the sand run (sunabashiri), to shield against dust and gravel. |

| Spare Underwear & Socks | Fresh clothes help prevent discomfort, chafing, and blisters after sweating. |

| Hand Warmers (Hokkairo) | Keep your hands and feet warm in the cold, high-altitude air. |

| Cooling Gel Sheets | Great for preventing heatstroke or easing headaches; place on your forehead when feeling overheated. |

| Portable Toilet & Tissues | Essential for emergencies, especially when there are no toilets available along some routes. |

| Wet Wipes | Perfect for cleaning hands and face when water is scarce on the mountain. |

Weather and Seasonal Tips: Best Time to Climb & Key Weather Considerations

Mt. Fuji is known for its rapidly changing weather conditions, which makes climate awareness essential for all climbers.

As a rule of thumb, the temperature drops by about 0.6°C for every 100 meters of elevation. This means that even in midsummer, climbers approaching the summit can expect cold winds and low temperatures.

In fact, Mt. Fuji’s summit has recorded some of the strongest wind speeds in Japan, making it especially prone to sudden gusts and rain. To prevent dangerous drops in body temperature, be sure to prepare with proper cold-weather clothing and reliable rain gear.

【Average Monthly Temperatures on Mt. Fuji (Summit)】

| Month | Avg. Temp (°C) | Avg. Low (°C) | Avg. High (°C) |

|---|---|---|---|

| January | -18.2 | -21.4 | -15.3 |

| February | -17.4 | -21.1 | -14.3 |

| March | -14.1 | -17.7 | -10.9 |

| April | -8.8 | -12.2 | -5.9 |

| May | -3.2 | -6.3 | -0.6 |

| June | 1.4 | -1.4 | 4.0 |

| July | 5.3 | 2.8 | 8.0 |

| August | 6.4 | 3.8 | 9.5 |

| September | 3.5 | 0.6 | 6.5 |

| October | -2.0 | -5.1 | 0.7 |

| November | -8.7 | -11.8 | -5.9 |

| December | -15.1 | -18.3 | -12.2 |

Safety Tips

- Always check the weather forecast before your climb.

- If severe weather is expected, it is strongly recommended to reschedule your plan.

- Use climbing indexes and live camera feeds for real-time updates to prepare with greater peace of mind.

👉 For up-to-date conditions, be sure to check the links below before your climb!

Mountain Hut Facilities: How to Use Them and What to Expect

On Mt. Fuji, mountain huts (yamago-ya) provide essential support for climbers. Facilities typically include light meal service and restrooms, as well as simple sleeping spaces with bedding for overnight stays. Even if you don’t stay overnight, huts are available for resting or dining during your climb.

Reservations

- Reservations should ideally be made at least one month in advance.

- Booking can be done by phone or via the hut’s official website.

- Popular huts fill up quickly during the climbing season, so early planning is essential.

Important Notes

- No power outlets: Most huts do not provide electricity for charging devices, so bringing a portable battery pack is a must.

- Meals: Dinner is usually Japanese curry rice, though the portions may feel small. If needed, you can purchase additional light snacks sold at the huts.

The Fun of Collecting Branding Marks

One of the unique traditions at Mt. Fuji huts is collecting branding marks (yakiin).

- You can buy a wooden climbing staff (kongō-zue) at the 5th Station or at huts along the way.

- Each hut can stamp your staff with its own branding mark, creating a personalized record of your climb.

- At the summit, you can even purchase a flag to attach to your staff, turning it into a treasured keepsake of your journey.

Keep Your Expectations Realistic

Remember, mountain huts are basic accommodation in the wilderness—do not expect the services of a hotel. Facilities are simple and designed for practicality, not luxury.

What About Brushing Your Teeth?

Water is extremely scarce on Mt. Fuji. Most huts do not have sinks or washrooms. For oral care:

・Rinse your mouth with bottled mineral water, or use dental wipes.

・Toothpaste should be avoided as it can harm the environment.

・If you must brush, do so without toothpaste, rinse with bottled water, and dispose of it properly (usually in hut toilets).

・Ask the staff beforehand where you can safely rinse.

By being prepared and mindful, you can stay comfortable while respecting Mt. Fuji’s delicate environment.

Pre-Climb Preparation: Submitting a Climbing Plan & Paying the Trail Fee

Before climbing Mt. Fuji, there are two critical steps every climber must complete: submitting a climbing plan and paying the mandatory trail fee.

Submitting a Climbing Plan

A climbing plan (tozan keikakusho) is an essential document for safety. It ensures that in case of an accident or missing climber, search and rescue operations can begin quickly.

Your plan should include:

- The climbing route you will take

- Your departure and expected arrival times

- The number of companions

- A list of your gear and supplies

For the 2025 climbing season, the mandatory trail fee is ¥4,000 per person. This applies to both day trips and overnight climbs.

- After payment, climbers receive a wooden plaque (Fujisan Conservation Supporter Certificate) as a commemorative token. (In 2025, available only on the Yoshida Trail.)

- Advance reservation and payment are required. Please complete your registration at the links below:

- Yoshida Trail: https://www.asoview.com/channel/tickets/64ITUJsiLs/

- Fujinomiya, Gotemba, Subashiri Trails: https://fujisan223registration.com/2025/jp.html#fujinavi

If you forget to register online, you must pay the fee at the 5th Station of your chosen trailhead. There, you will also be given important instructions on climbing rules and etiquette.

Submitting your climbing plan and completing your trail fee payment are essential parts of a safe and enjoyable Mt. Fuji climb. Don’t skip these steps—prepare properly, and your experience on Japan’s most iconic mountain will be unforgettable.

Etiquette & Safety Measures

Climbing Manners and Rules: Enjoying a Comfortable and Safe Ascent

When climbing Mt. Fuji, all hikers share the responsibility of following common etiquette and rules. These practices help protect the environment and ensure everyone’s safety.

- Carry Your Trash

There are no trash bins on Mt. Fuji. All climbers must carry back everything they bring. Protecting the fragile mountain ecosystem means keeping the trails clean at all times. - Yielding on Trails

When passing others, ascending climbers have the right of way. Descending climbers should step aside and give space, ideally moving toward the edge of the trail, so those going uphill can pass more easily. - Strictly Prohibited Activities

- Collecting plants or animals

- Removing volcanic rocks or stones

- Graffiti or defacement

- Tent camping outside designated areas

- Open fires

- Drone usage

Toilets on Mt. Fuji: How to Use Them Properly

Because water is scarce, most mountain huts and trail facilities use non-flush toilets.

- In some toilets, you may be instructed to place used toilet paper in a separate bin rather than flushing it. Always check the signs inside the facility or ask the staff for proper instructions.

- A small usage fee of ¥100–300 is required at most toilets. This helps support maintenance and waste management. Basic supplies like toilet paper are provided.

Before using, read all posted instructions carefully and follow staff guidance. Practicing good toilet etiquette ensures comfort for all climbers and helps protect Mt. Fuji’s natural environment.

Altitude Sickness Prevention and First Aid: Symptoms, Prevention, and Treatment

Common Symptoms: How to Recognize Altitude Sickness Early

Altitude sickness occurs when the oxygen level decreases at higher elevations, and the body struggles to adapt to the change.

The most common symptoms include:

- Headache

- Loss of appetite

Other symptoms may also appear:

- Drowsiness and fatigue

- Dizziness

- Sleep disturbances

Because these symptoms can develop suddenly at high altitude, it is essential for climbers to remain alert to changes in their condition and respond quickly.

How to Prevent Altitude Sickness: Key Precautions

Preparation before the climb and careful pacing during the ascent are the best defenses against altitude sickness.

| Stay Hydrated | High altitudes are dry, and you may sweat more than expected. Drink water regularly to prevent dehydration, which can worsen symptoms. |

|---|---|

| Get Sufficient Sleep the Night Before | Many cases of altitude sickness are linked to lack of rest. Ensure you sleep well the night before your climb so your body can better adapt. |

| Acclimatize to the Altitude | Your body needs time to adjust as you ascend. Climb slowly, avoid sudden altitude gains, and take frequent breaks—especially at higher elevations. |

By pacing yourself and giving your body time to adapt, you greatly reduce the risk of altitude sickness.

How to Respond if You Develop Altitude Sickness

① Immediate Rest & Hydration

If you begin to feel symptoms of altitude sickness, stop climbing immediately and take a rest. Sometimes your condition may improve simply by giving your body time to recover. Always remember to stay hydrated to reduce physical stress.

② If Symptoms Do Not Improve

If rest does not help, do not continue climbing higher. Pushing on can worsen the condition. Instead, descend quickly to a lower altitude and rest at the nearest mountain hut or another safe location.

Altitude sickness can usually be avoided with proper prevention, but if symptoms appear, responding promptly is key to avoiding serious complications. Stay alert to your body’s condition and always prioritize safety over reaching the summit.

For additional peace of mind, consider joining mountaineering insurance, which can be purchased on a daily basis and covers rescue operations, medical expenses from illness or injury, and even death or disability benefits.

Are Oxygen Canisters Effective?

Using portable oxygen canisters may provide temporary relief, but they do not solve the underlying problem. In fact, relying on them can sometimes make symptoms worse. Instead of depending on oxygen, the safest and most effective measures are to rest, descend to a lower altitude, and allow your body to recover naturally.

Emergency Response & Reporting Procedures

First-Aid Stations on Mt. Fuji

Depending on the trail, there are first-aid stations where climbers can receive medical assistance or advice for sudden illness or injuries:

・Yoshida Trail

8th Station – Fujiyoshida City 8th Station First-Aid Center

7th Station – Yamanashi Prefecture Mt. Fuji First-Aid Station (TEL: 0555-24-6520)

5th Station – Mt. Fuji Safety Guidance Center (TEL: 0555-24-6223)

・Fujinomiya Trail

8th Station – Mt. Fuji Health Center (TEL: 090-2346-2238)

5th Station – Fujinomiya 5th Station General Guidance Center (TEL: 0544-22-2239)

How to Call for Rescue

If you are unable to descend on your own and need emergency rescue:

- Call 110 (Police) or 119 (Fire & Ambulance).

- To accurately report your location, refer to the signposts with current location codes placed along the trail.

- Example: a marker labeled “F-022.”

- Providing this code will help rescue teams find you quickly and accurately.

Eruption Risks and Safety Measures on Mt. Fuji: What to Know Before Your Climb

Mt. Fuji is an active volcano, and although its last eruption was the Hoei Eruption of 1707, the possibility of another eruption is not zero.

Because volcanic eruptions are difficult to predict with precision, it is essential to check the latest updates from the Japan Meteorological Agency (JMA) or official volcano information websites before your climb.

Recommended Safety Gear

Climbers are advised to carry a helmet, goggles, and a mask as a precaution during the climbing season.

- In the event of an eruption:

- Seek shelter in a building if possible.

- If no structure is available, use your backpack to protect your head and take cover behind a large rock.

For more detailed information on disaster preparedness for travelers, including measures against volcanic eruptions and earthquakes, please check here!

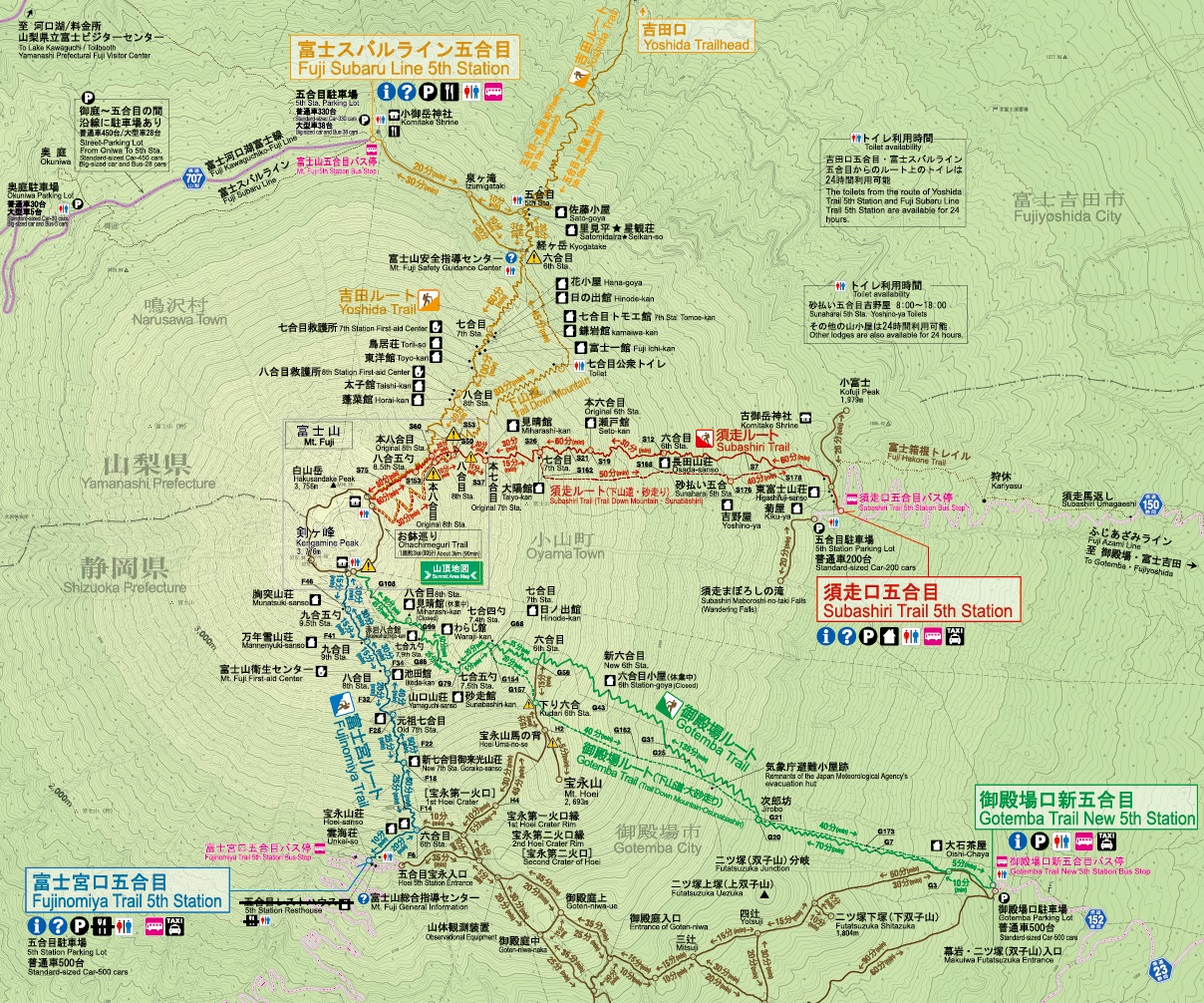

Complete Comparison of the 4 Mt. Fuji Trails: From Beginner-Friendly to Advanced

| Item | Yoshida Trail | Subashiri Trail | Gotemba Trail | Fujinomiya Trail |

|---|---|---|---|---|

| Popularity Ranking | 1st | 3rd | 4th | 2nd |

| Difficulty Ranking | 4th (easiest) | 2nd | 1st (hardest) | 3rd |

| Guide Color | Yellow | Red | Green | Blue |

| Trailhead Elevation | 2,305m | 1,970m | 1,440m | 2,380m |

| Ascent Time & Distance | About 7 hrs (6.8 km) | About 6 hrs (6.9 km) | About 8 hrs (10.5 km) | About 5 hrs (4.3 km) |

| Descent Time & Distance | About 4 hrs 30 min (7 km) | About 3 hrs 30 min (6.2 km) | About 4 hrs (8.4 km) | About 3 hrs 30 min (4.3 km) |

| Trail / Descent Route | Separate (shared with Subashiri above the original 8th Station) | Separate (mostly, shared with Yoshida above 8th Station) | Separate until 7th Station, then same route | Same route for ascent and descent |

| Slope & Terrain | Flat until 6th Station, then zigzags and rocky | Gentle until 7th Station, rocky after 8th | Long volcanic gravel slopes, gradual incline | Rocky terrain throughout |

| Mountain Huts | Many along ascent route; few on descent after 8th Station | Available at most stations | None until New 6th Station | Available at most stations |

| Private Car Restrictions | Yes | Yes | No | Yes |

| Crowding Level | Very crowded (joins with Subashiri above 8th Station) | Some crowding (after 8th Station) | Least crowded | Moderate |

| First-Aid Facilities | Yes (5th, 7th, 8th Stations) | None | None | Yes (8th Station Health Center) |

| Sunrise View | Visible from 6th Station and above | Clear views after leaving the forest zone | Visible from almost anywhere | Sunrise over ridgelines in some spots |

Yoshida Trail | The Classic Route, Perfect for First-Time Climbers

Yoshida Trail | The Classic Route, Perfect for First-Time Climbers

Among the several established climbing routes on Mt. Fuji, the Yoshida Trail is by far the most popular choice for first-time climbers and remains the top pick for many visitors.

Starting from the Fuji Subaru Line 5th Station (2,305m), this trail is known for its gentle slopes and relatively easy terrain, making it a favorite among beginners and families.

Easy Access from Major Cities

One of the Yoshida Trail’s biggest advantages is convenient access. Direct highway buses operate from Tokyo, Shinjuku, and Lake Kawaguchiko, making it simple to reach without complicated transfers.

At the 5th Station, you’ll also find shops, restaurants, and facilities where you can make final preparations before your climb.

Plenty of Mountain Huts for Safety and Comfort

Compared to other trails, the Yoshida Trail has by far the largest number of mountain huts, with more than a dozen scattered between the 6th Station and the summit.

This abundance of huts allows climbers to rest frequently, making the ascent less strenuous and providing peace of mind for those who may be worried about stamina.

Sunrise Viewing (Goraikō)

Another highlight of the Yoshida Trail is that the sunrise can be seen from anywhere above the 6th Station.

Many climbers rest at a hut overnight and then begin their ascent in the early hours to witness the spectacular sunrise. With so many people on the trail, you’re never truly alone—even on your very first climb.

Separate Ascent and Descent Routes

The Yoshida Trail also benefits from having separate trails for ascending and descending, helping to reduce congestion and making the descent smoother and more comfortable.

Why Choose the Yoshida Trail?

- Most beginner-friendly route with gentle terrain

- Easiest access from Tokyo and major hubs

- Largest number of huts for frequent rest stops

- Excellent sunrise views from above the 6th Station

- Safer, smoother descent route

In short, the Yoshida Trail offers the best balance of accessibility, facilities, and safety, making it the ideal choice for first-time Mt. Fuji climbers.

Subashiri Trail | A Scenic Route for Those Seeking Nature and Tranquility

For climbers who value a deep connection with nature and wish to avoid heavy crowds, the Subashiri Trail is an excellent choice.

Starting from the Subashiri 5th Station (1,970m), this trail is characterized by its rich natural landscapes and dramatic changes in scenery along the way.

Forest Walk in the Early Stages

The first part of the ascent takes you through a dense forest zone, where temperatures are relatively cool and the shade makes the climb more comfortable.

Walking under the dappled sunlight, surrounded by the sound of birdsong and rustling wind, feels like embarking on a true forest adventure.

Expansive Views at Higher Elevations

As you gain altitude, the trees gradually thin out, and sweeping views open up. On clear days, you can spot the Izu Peninsula and Sagami Bay in the distance, along with breathtaking panoramas spreading below your feet.

Although some sections require stamina and climbing experience, the trail is generally well-maintained, making it a feasible option even for beginners with proper preparation.

The Thrill of “Sunabashiri” (Sand Run)

One of the unique highlights of the Subashiri Trail is the “sunabashiri” descent. On the way down from the summit, climbers can run straight down a slope of soft volcanic gravel.

The sensation is like gliding down a natural slide—a thrilling and fun experience that helps you forget the fatigue of the climb. This is a feature unique to Subashiri and not available on other trails.

Why Choose the Subashiri Trail?

- Less crowded than the Yoshida Trail, even in peak season

- A tranquil forest atmosphere at lower elevations

- Expansive vistas as you climb higher

- The unforgettable thrill of the sunabashiri descent

If you want to climb at your own pace while surrounded by nature, the Subashiri Trail is highly recommended.

Gotemba Trail | For Climbers Seeking Silence and Challenge

Among Mt. Fuji’s climbing routes, the Gotemba Trail is the longest and has the largest elevation gain, making it a serious challenge even for experienced climbers.

Starting from the Gotemba 5th Station (1,440m), this route is ideal for those who want to experience both the silence and the harsh beauty of Mt. Fuji’s natural environment.

A Route of Distance and Elevation

The Gotemba Trail features an elevation gain of over 2,000 meters, demanding considerable stamina and physical preparation.

Unlike other routes, mountain huts and rest stops are scarce. Because of this, climbers must be well-prepared in advance, taking precautions against fatigue, sudden weather changes, and even the risk of getting lost.

The trail also includes steep slopes and rocky sections, requiring careful footing and strong physical endurance. This is why the Gotemba Trail is often regarded as a challenge course for experienced climbers.

Peace and Solitude

One of the greatest attractions of the Gotemba Trail is its tranquil atmosphere. With fewer climbers compared to other trails, you can enjoy the rare experience of walking in silence, surrounded only by the raw presence of nature.

This solitude allows you to truly reflect and connect with the mountain, making it a rewarding journey for those who value peace over crowds.

Access and the Thrill of the Descent

Access to the Gotemba 5th Station is less convenient than other routes, so advance planning for transportation and time management is essential.

On the descent, climbers can enjoy the “Osunabashiri” (Great Sand Run)—a thrilling downhill section where you slide and run down soft volcanic gravel. This dynamic descent is one of the Gotemba Trail’s signature highlights.

Why Choose the Gotemba Trail?

- The longest and most challenging Mt. Fuji route

- Few huts and facilities—ideal for those who want a serious adventure

- Less crowded, offering peace and solitude

- The exhilarating Osunabashiri descent

If you want to avoid crowds and immerse yourself in the quiet power of Mt. Fuji, the Gotemba Trail is the perfect choice.

Fujinomiya Trail | The Shortest Route to the Summit

The Fujinomiya Trail is the second most popular Mt. Fuji route and a great option for beginners who want a shorter climb.

Starting from the Fujinomiya 5th Station (2,380m), its biggest appeal is that it offers the shortest distance to the summit. This makes it especially attractive for those who want to reach the top of Mt. Fuji in the least amount of time.

Trail Characteristics

The Fujinomiya Trail consists of steep slopes almost all the way to the summit, making it more suitable for intermediate and advanced climbers who are confident in their stamina.

Because of the rapid elevation gain, there is also a higher risk of altitude sickness. Proper acclimatization, careful pacing, and regular breaks are essential for a safe climb.

Easy Access from Western Japan

The Fujinomiya Trail is also well-known for its excellent access. Many climbers reach the trailhead by bus from Shin-Fuji Station on the Shinkansen line.

This makes it a particularly convenient choice for those traveling from the Kansai region and western Japan.

Scenic Highlights

Along the way, there are several vantage points where you can enjoy sweeping views of Mt. Fuji’s vast volcanic landscape.

As you approach the summit, the scenery becomes increasingly dramatic, with panoramic views of surrounding peaks and the volcanic terrain spreading out beneath your feet—a breathtaking reward for your effort.

Tips for a Safe Climb

- Take your time on the steep sections—climb at your own pace.

- Stay hydrated and take frequent short breaks.

- Ensure you are properly prepared with the right gear, warm clothing, and enough food and water.

Why Choose the Fujinomiya Trail?

- The shortest route to the summit

- Excellent access from Shin-Fuji Station

- Beautiful volcanic and mountain views along the way

- A popular choice for climbers from western Japan

Other trekking and hiking trails around Mt. Fuji

Ohachi-meguri | A Mystical Crater Rim Trek Around the Summit

The Ohachi-meguri is a special trekking route that circles Mt. Fuji’s massive crater at an altitude of 3,776m, Japan’s highest point. Walking around the crater allows climbers to experience breathtaking panoramic views and spiritual landmarks found nowhere else.

This route is only accessible to those who have already reached the summit, offering both majestic scenery and sacred sites.

Highlights of Ohachi-meguri

- Kengamine Peak – The highest point in Japan. On a clear day, the views from here are truly unforgettable.

- Mt. Fuji Summit Post Office – The highest post office in Japan, where you can purchase exclusive stamps, postcards, and even obtain an official climbing certificate as a keepsake.

- Okumiya of Fujisan Hongu Sengen Taisha Shrine – A historic spiritual site where you can receive goshuin (shrine stamps) and purchase protective charms. It’s a meaningful way to commemorate your Mt. Fuji ascent.

Traditionally, climbers walk the crater rim clockwise. This custom originates from Buddhist pilgrimages, where sacred sites are circled in a “rightward” direction, symbolizing respect and purification.

Safety and Practical Info

Although the route is mostly gentle, the altitude makes the trek physically demanding, and there is a risk of slips or falls. Always move carefully, watch your footing, and be properly equipped for high-altitude conditions.

Walking the Ohachi-meguri is not just a hike—it is an adventure around the crown of Mt. Fuji, blending stunning nature, cultural heritage, and spiritual tradition.

Where to See the Sunrise on Mt. Fuji? | Best Spots & Sunrise Times

One of the greatest highlights of climbing Mt. Fuji is undoubtedly witnessing the sunrise (goraikō) from the summit.

Many climbers, however, wonder: “Now that I’ve reached the top, where is the best place to watch the sunrise?”

Best Sunrise Spot: Near Joju-dake

The most famous location is around Joju-dake, near the Yoshida and Subashiri descent trail entrance.

Here, the panoramic view opens widely, making it one of the best vantage points for sunrise. Because of this, it tends to attract large crowds and can become congested during peak climbing season.

Alternative Option: Along the Ohachi-meguri Route

For those who want to avoid the crowds and enjoy the sunrise more peacefully, we recommend watching it along the Ohachi-meguri crater rim trail between Joju-dake and the Okumiya Shrine of Fujisan Hongu Sengen Taisha.

From here, you may also be lucky enough to witness a sea of clouds (unkai) spreading beneath you—a truly unforgettable view.

Sunrise Times at the Summit (Approximate)

The exact time of sunrise varies depending on the season.

| July | around 4:34 – 4:53 |

|---|---|

| August | around 4:54 – 5:17 |

| Early September | around 5:18 – 5:30 |

Osunaka-michi, Oniwa & Okuniwa | Scenic Trekking at Mt. Fuji’s Mid-Slopes

The Osunaka-michi, Oniwa, and Okuniwa trekking course is one of the most scenic and beginner-friendly routes on Mt. Fuji, located at the Fuji Subaru Line 5th Station. With easy access and breathtaking views, it’s the perfect way to experience Mt. Fuji’s natural beauty without attempting a full summit climb.

This trail is open from early May to early November, allowing visitors to enjoy stunning landscapes throughout the seasons.

Osunaka-michi: A Panoramic Stroll at 2,300m

Stretching across an altitude of about 2,300m, Osunaka-michi offers a relatively flat trail with incredible close-up views of Mt. Fuji.

- Spring: fresh greenery

- Summer: alpine flowers in bloom

- Autumn: fiery foliage

- Winter: snow-covered scenery

Along the way, you may also encounter wildlife such as the Japanese serow, making each visit unique.

Oniwa: At the Edge of the Tree Line

Further along lies Oniwa, where the trail crosses the tree line—the altitude above which tall trees cannot grow.

Here, resilient species such as Japanese larch and hemlock survive against harsh winds and weather, symbolizing the strength of life in extreme conditions.

Okuniwa: Untamed Wilderness

At the far end of the trail lies Okuniwa, a preserved natural area that showcases Mt. Fuji’s volcanic history.

Walking through this primeval forest, you’ll encounter unusual rock formations shaped by past eruptions and may even witness the spectacular sea of clouds (unkai) spreading out beneath you. It’s a mystical, high-altitude landscape unlike any other.

Amenities at the 5th Station

The Fuji Subaru Line 5th Station offers plenty of souvenir shops and restaurants, making it easy to enjoy a meal or pick up a keepsake before or after your trek.

Prince Route | A Scenic Trail Once Climbed by the Emperor of Japan

The Prince Route starts from the Fujinomiya 5th Station on the Shizuoka side and leads to the summit via the massive Hoei Crater, Mt. Fuji’s largest parasitic volcano.

The trail takes its name from the fact that the current Emperor of Japan (then Crown Prince) once climbed Mt. Fuji along this route.

Highlights of the Prince Route

- Hoei Crater (2,693m)

Formed during the great Hoei Eruption of 1707, this enormous crater is the trail’s most striking feature. Walking along its rim offers an awe-inspiring view of volcanic power and rugged natural beauty. The stark, barren landscape resembles a lunar surface, leaving climbers with a lasting impression. - Diverse Scenery

Compared to the direct Fujinomiya Trail, the Prince Route makes a slight detour, but this only adds to its appeal. As you ascend, the landscape shifts dramatically, providing a rich variety of views at every stage. - Summit Panorama

In the later stages, the route merges with the Gotemba Trail, leading you up a well-maintained path to the summit. From here, climbers are rewarded with sweeping panoramic views that stretch far across the Japanese landscape.

Who is it for?

The Prince Route is best suited for intermediate climbers with some hiking experience and a reasonable level of fitness. While it requires more stamina than shorter routes, it offers both the thrill of Hoei Crater and the magnificence of the summit view—a perfect balance of challenge and reward.

The Unique Descent: Osunabashiri

Descending via the Gotemba Trail, you can enjoy the exhilarating Osunabashiri (Great Sand Run). Running and sliding down the soft volcanic gravel is a thrilling highlight unique to this route.

Yoshida-guchi Trail | The Historic Gateway to Mt. Fuji’s Sacred Ascent

The Yoshida-guchi Trail is one of Mt. Fuji’s most historic and spiritual climbing routes. Starting from Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Shrine, it leads up to the Fuji Subaru Line 5th Station (Yoshida Route) and ultimately to the summit.

For centuries, this trail has been deeply connected to Fujiko, a religious movement during the Edo period in which worshippers made pilgrimages to Mt. Fuji. Followers would climb this sacred path to pray to the deities at the summit, leaving behind stone monuments and shrines that can still be seen today.

Walking Through History

Along the way, climbers can encounter numerous stone markers and monuments, silent witnesses of the faith-driven ascents of past generations.

One of the highlights is Naka-no-Chaya, a teahouse with a history of nearly 300 years. Here, you can taste the local specialty, Yoshida Udon, a hearty noodle dish beloved in the region.

In spring, the area around the trail bursts into color as nearly 20,000 Fuji cherry trees bloom in late April, creating an unforgettable sight.

Key Spots Along the Trail

- Uma-gaeshi (“Horse Turnback”) – where climbers traditionally dismounted from their horses before proceeding on foot

- First Station – marked by untouched primeval forest

- Second Station – home to Omuro Sengen Shrine

- Third Station – reached by winding zigzag paths, with more Sengen shrines and Fujiko monuments along the way

- 5th Station – where the Yoshida-guchi Trail meets the Yoshida Route, featuring Sato-goya Mountain Hut and Satomi-daira Hoshikan-so Lodge

A Trail of Faith and Culture

The Yoshida-guchi Trail is more than just a hiking path—it is a spiritual journey through Mt. Fuji’s history and natural beauty. For climbers interested in Japanese culture and sacred traditions, this route offers a truly unique experience.

👉 For more details on nearby Sengen shrines, including Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Shrine and Omuro Sengen Shrine, check here:

Shojiguchi Trail | A Quiet Ascent from the Shores of Lake Shojiko

The Shojiguchi Trail begins at the peaceful lakeside of Lake Shojiko, one of the Fuji Five Lakes, and leads to the Fuji Subaru Line 5th Station (Yoshida Route).

Steeped in the tradition of Mt. Fuji worship, this route blends the charm of an ancient pilgrimage path with untouched natural beauty, offering a serene and meaningful trekking experience.

A Less-Crowded, Tranquil Path

Unlike the busier main routes, the Shojiguchi Trail sees relatively few visitors. This allows climbers to enjoy the mountain in a calm atmosphere, connecting deeply with the surrounding nature.

The trailhead starts at Akaike Bus Stop near Lake Shojiko. From there, the path skirts the base of Mt. Omuro—designated as one of the “100 Famous Mountains of Kanto” and “100 Famous Mountains of Yamanashi”—before reaching Tenjin Pass, the First Station.

Forests and Scenic Highlights

- First Station (Tenjin Pass): Near here lies Fujiten Snow Resort, making it possible to combine winter trekking with snow activities.

- Second Station: Known for its beautiful beech forests, which are part of Yamanashi’s “100 Best Forests.” Seasonal changes bring a rich variety of scenery throughout the year.

- Third & Fourth Stations: The path gradually ascends through tunnels and dense woodland, building anticipation as you climb higher.

- Fifth Station: Once you arrive, the summit of Mt. Fuji looms close above, with breathtaking, dynamic views waiting to be discovered.

From the Third Station, hikers can also connect to Okuniwa, Oniwa, and the Ochudo Trail, making it an excellent choice for those who want to spend extended time exploring Mt. Fuji’s mid-slopes.

A Route for the Contemplative Climber

The Shojiguchi Trail may lack the grandeur and busyness of other routes, but for those seeking a quiet, profound connection with Mt. Fuji’s nature, it is an ideal choice.

👉 For more details on nearby spots such as Fujiten Snow Resort and accommodations like GLAMPING VILLAGE FUJI KAWAGUCHIKO, check here:

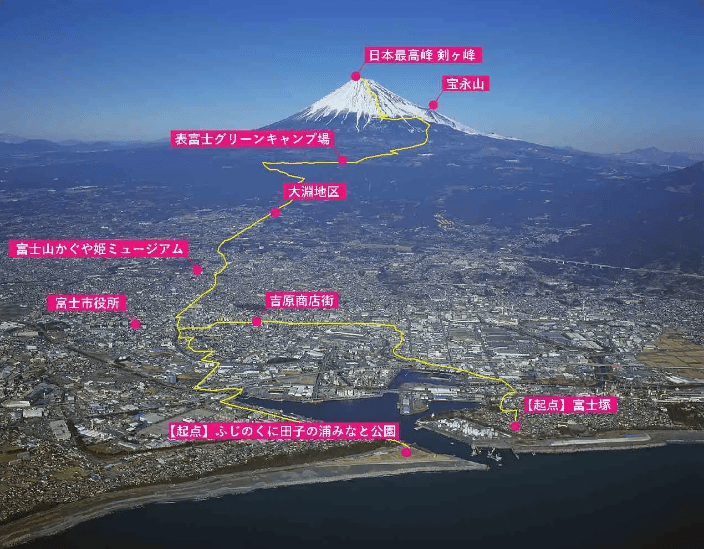

Mt. Fuji Route 3776 | The Ultimate Challenge from Sea Level to Summit

Known as “Zero Fuji”, the Mt. Fuji Route 3776 is an extraordinary climbing route that begins at sea level (0m) and ascends all the way to the summit of Mt. Fuji at 3,776m. Spanning approximately 42 km, this is one of the most demanding and rewarding ways to experience Japan’s highest peak.

A Multi-Day Journey (3 Nights / 4 Days Recommended)

The route is typically completed over 3 nights and 4 days, allowing climbers to fully immerse themselves in the natural beauty and cultural heritage of Mt. Fuji’s foothills.

- Starting Points:

- Tagonoura Minato Park (Fujinokuni Tagonoura Port Park)

- Fujizuka Mound, a symbolic site linked to Mt. Fuji worship

Both locations connect climbers with the deep history and spirituality associated with Japan’s iconic mountain.

From there, the trail gradually gains elevation as it passes through forests, historic landmarks, and scenic spots, before joining the Fujinomiya Route at the 6th Station to reach the summit.

The Reward of Zero Fuji

Those who complete Route 3776 not only achieve the incredible feat of climbing Mt. Fuji from sea level but are also awarded a commemorative badge and certificate—a lasting symbol of their accomplishment.

Unlike standard climbs that begin from the 5th Station, this unique approach is considered a once-in-a-lifetime challenge for true Mt. Fuji enthusiasts.

Along the way, climbers experience:

- Ever-changing landscapes, from coastline to alpine terrain

- Expansive views of Mt. Fuji growing closer each day

- A profound sense of achievement upon reaching the summit

Whether you have climbed Mt. Fuji before or are considering it for the first time, Route 3776 offers a rare opportunity to experience Mt. Fuji in its entirety—from sea to summit.

Model Itinerary (Yoshida Trail) | A Recommended Route for Beginners to Advanced Climbers

Among the various climbing routes on Mt. Fuji, the Yoshida Trail is the most popular for beginners. Below is a 1-night, 2-day model plan that allows you to fully enjoy the sunrise at the summit and experience the Ohachi-meguri crater rim walk.

1-Night / 2-Day Standard Plan | Night Climb for Sunrise & Ohachi-meguri

This is the classic plan for those who want to witness the sunrise (goraikō) from the summit.

Because it involves a night climb, you’ll arrive at the summit in time for the spectacular sunrise and—weather permitting—circle the crater for a panoramic experience.

Arrive at the 5th Station by bus and allow your body to adjust to the altitude before starting your climb. The air thins as you ascend, so take it slow and maintain your own pace.

Spend the night at a mountain hut to recover. If you feel well, you may climb slightly higher to help acclimatize and reduce the risk of altitude sickness.

Turn on your headlamp and begin the night ascent. The atmosphere is calm, the air is clear, and you’ll be treated to a breathtaking starry sky overhead.

Arrive just in time for the majestic sunrise over Japan’s horizon—a truly unforgettable reward for your effort. If conditions are favorable, walk the crater rim (Ohachi-meguri) to complete the summit experience with 360° panoramic views.

After enjoying the sunrise, start descending while your energy levels are still sufficient. This ensures a safer return to the 5th Station.

Your climb concludes! Take time to rest, reflect on your achievement, and begin your journey home.

1-Night / 2-Day Relaxed Plan | Enjoy the Sunrise from a Mountain Hut and Climb at Your Own Pace

This plan avoids night climbing and follows a more relaxed daytime schedule, spending the night at the 8th Station.

It’s an ideal option for first-time climbers or those who may feel uneasy about climbing in the dark.

Start your ascent at a comfortable pace without pushing yourself. Take breaks along the way as the air gets thinner, and gradually make your way up.

Once you arrive, enjoy dinner and rest to recover your energy for the summit climb. If possible, take a short walk a bit higher to help your body acclimatize to the altitude.

Wake up early to witness the beautiful sunrise (goraikō) right in front of your mountain hut. After breakfast, set off toward the summit, refreshed and energized.

Upon reaching the summit, take time to walk the crater rim. The panoramic views from Japan’s highest point are breathtaking and make the effort worthwhile.

Leave the summit before it gets too late and begin your descent at a steady pace. Take time to enjoy the scenery along the way, but conserve energy and descend carefully.

Arrive back at the 5th Station in time to catch your bus. After the climb, rest well and look back on your rewarding Mt. Fuji experience.

3-Day Relaxed Climb | Experience the Sunrise Twice at the 8th Station and the Summit

This 2-night / 3-day plan allows you to climb Mt. Fuji at a slow, comfortable pace without night climbing.

It’s ideal for those who want to minimize the risk of altitude sickness, as it gives your body time to gradually acclimatize to the altitude.

Ascend slowly, take frequent breaks, and stay hydrated to reduce the risk of altitude sickness.

Once you arrive, rest early to recover your strength. Prepare for the cold nighttime temperatures with proper warm gear.

Wake up to witness the sunrise directly from the mountain hut. After breakfast, begin your climb to the summit in the refreshing morning air.

Once at the summit, enjoy the crater rim trail (Ohachi-meguri) with breathtaking panoramic views. Take photos, explore, then rest early to regain energy for the next morning.

Witnessing the sunrise from 3,776 meters above sea level is an unforgettable, once-in-a-lifetime experience.

Start your descent after sunrise. Move slowly and carefully, giving your body time to recover.

End of the climb! Thanks to the relaxed pace, you’ll return with less fatigue and more time to savor the experience.

⚠️ Avoid Day-Trip “Bullet Climbs”

Some attempt to depart from the 5th Station around 17:00, hike through the night, and reach the summit by 4:00 for sunrise. However, this is not recommended. Walking for long hours in the dark is dangerous, many mountain huts are closed overnight, and the risks of accidents, injuries, and altitude sickness increase significantly. For a safe and enjoyable climb, we strongly recommend planning at least a 1-night/2-day schedule, or better, a 2-night/3-day plan like this one.

Summary

In this guide, we’ve covered everything beginners need to know to climb Mt. Fuji with confidence — from choosing the right trail to essential gear, preparation tips, and safety advice for a successful climb.

To fully enjoy the breathtaking experience of Mt. Fuji, it is crucial to gather the right information in advance and prepare thoroughly.

With the proper knowledge and preparation, you’ll be ready to witness the unforgettable sunrise from the summit of Mt. Fuji — a once-in-a-lifetime adventure that will stay with you forever.

Recommended for You! Featured Articles You May Also Like

-

A Beginner’s Guide to Climbing Mt. Fuji: Easy-to-Understand Routes from the 5th Station to the Summit

-

Achieve Beautiful Skin with the Power of Peaches! 4 Peach Cosmetics from Yamanashi

-

[Complete Guide] Enjoy Scenic Views & Nature: A Day Trip to Mt. Fuji Subaru Line 5th Station (with Hotel Recommendations)

-

Complete Guide to Outdoor Adventures at NaturaBase! 【Summary Edition】

-

Best Activities with Mt. Fuji as Your Backdrop

-

[2025 Edition] The Complete Mt. Fuji Climbing Guide: Routes, Gear, and Essential Tips