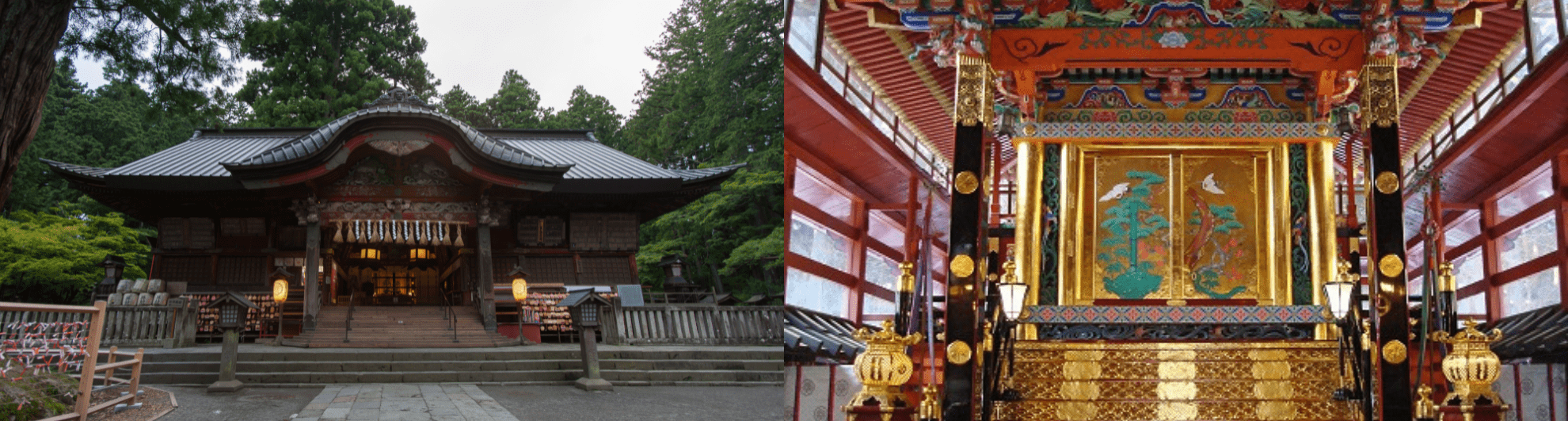

Registered in 2013 as part of the UNESCO World Cultural Heritage site “Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration”, the Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Shrine is a historic spiritual hub at the foot of Mt. Fuji.

For centuries, it has served as the heart of Fuji worship, attracting countless visitors seeking prayer, purification, and spiritual training. Here, visitors can experience both the grandeur of traditional Japanese shrine architecture and the mystical power of nature.

The shrine is also famous as the venue of the Yoshida Fire Festival, one of Japan’s Three Most Unique Festivals, where history, culture, and nature come together in a dramatic display.

Known as a spiritual power spot, the shrine is revered for blessings of safe Mt. Fuji climbing, love and marriage, safe childbirth, fertility, and family harmony.

In this guide, we’ll introduce the highlights of Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Shrine, where you can truly feel the deep history of faith surrounding Mt. Fuji.

What Is Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Shrine?

With a history spanning over 1,900 years, Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Shrine is considered the oldest shrine dedicated to Mt. Fuji, enshrining the mountain’s spirit as a sacred deity.

According to Japanese mythology, the legendary prince Yamato Takeru no Mikoto visited this site and proclaimed: “Mt. Fuji, with its gracefully spreading northern base, should be worshiped from here.” Following his words, the first great torii gate and shrine building were constructed, marking the shrine’s foundation.

In ancient times, towering mountains like Mt. Fuji were regarded as “sacred abodes of the gods”, and entry was strictly forbidden. Thus, Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Shrine became a revered place for worshipping Mt. Fuji from afar, with rituals and ceremonies held at its grounds.

Even today, visitors can feel a divine presence from the towering ancient trees that surround the main worship hall.

During the Heian period, mountain worship became widespread, and from the Edo period onward, the practice of Fuji-ko (Mt. Fuji faith groups) flourished. Pilgrims visited the shrine to pray before climbing Mt. Fuji, and to offer thanks upon their safe return—a tradition that continues to this day.

The shrine also serves as the venue for the Yoshida Fire Festival, held every year on August 26 and 27. Known as one of Japan’s Three Most Unique Festivals, the event is famous for its massive burning torches that illuminate the summer night.

The main deities worshiped here are:

- Konohanasakuya-hime no Mikoto – the goddess of Mt. Fuji, safe childbirth, and fire protection

- Hikoho-no-Ninigi no Mikoto – her husband, symbolizing strong marital bonds

- Oyamazumi no Kami – her father, the god of all mountains

From these three deities, the shrine is especially revered for blessings of love and marriage, safe childbirth, fertility, and family harmony.

Highlights of Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Shrine

Kakugyo’s Standing Stone

Approaching the shrine, visitors walk along a mystical path lined with towering cedar trees and stone lanterns. Along this approach lies one of the shrine’s most intriguing features: Kakugyo’s Standing Stone.

Designated as a National Historic Site, this stone is closely associated with Hasegawa Kakugyo, the 69-year-old ascetic monk who founded the Fuji-ko (Mt. Fuji faith groups). According to tradition, Kakugyo performed a severe ascetic practice here, standing barefoot on the stone for 30 days in the freezing cold.

Legends recount that during this ordeal, his body began bleeding profusely until, at the urging of local villagers, he finally ceased his practice.

The act came to symbolize Kakugyo’s unwavering devotion, inspiring generations of followers to retrace his steps and seek spiritual strength at this very site.

Today, the stone remains one of the sacred landmarks of Fuji-ko, preserved as a place of prayer, training, and reflection, continuing to move visitors with the depth of its history and the strength of faith it represents.

The Great Torii Gate

At the end of the 300-meter-long approach lies the awe-inspiring Great Torii Gate, radiating both grandeur and sanctity.

Standing at an impressive 18 meters high, it is one of the largest wooden torii gates in Japan.

Photos alone cannot capture its overwhelming presence—when you see it in person, you will truly be captivated by its scale and beauty.

Passing through this monumental gate envelops visitors in an even deeper sense of sacred atmosphere, marking the beginning of a profoundly spiritual experience.

Chōzuya (Purification Pavilion) & Kaguraden (Sacred Dance Hall)

The Chōzuya, where worshippers purify their hands before prayer, is richly decorated with a massive stone water basin carved from Mt. Fuji’s lava and a striking dragon sculpture. The icy meltwater, drawn from the same spring as the sacred Senzui, provides a refreshing and almost purifying sensation when used for cleansing.

What is Senzui?

Dating back to 1193 in the Kamakura period, legend has it that when Minamoto no Yoritomo, the first shogun of the Kamakura shogunate, thrust an arrow into the ground to quench his thirst, water sprang forth. This sacred spring became known as Senzui.

It was later revered as one of the pilgrimage sites of the “Uchi Hakkai Meguri” (Inner Eight Lakes Pilgrimage), a practice performed by followers of Fuji-ko (worshippers of Mt. Fuji).

What is the Uchi Hakkai Meguri?

The pilgrimage traditions of Fuji-ko included:

Fujisan Tōhai – climbing Mt. Fuji to worship its divine spirit

Onchūdō Meguri – a ritual circuit around the Fifth Station of Mt. Fuji

Uchi Hakkai Meguri – visiting eight lakes surrounding Mt. Fuji

The eight lakes were: Senzui, Lake Yamanakako, Lake Asumiko, Lake Kawaguchiko, Lake Saiko, Lake Shojiko, Lake Motosuko, and Lake Shibireko, visited in this sacred order.

Although the Senzui spring itself is no longer visible today, at Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Shrine you can still experience the purity of water drawn from its source.

The Kaguraden (Sacred Dance Hall) was built in 1737 by the Fuji-ko community. This stage is where the Daidai Kagura, a traditional performance of sacred music and dance offered to the deities, is performed. Even today, the cultural and spiritual tradition of kagura continues to be preserved and passed down.

Haiden (Worship Hall), Honden (Main Hall), East Hall, and West Hall

Walking further into the shrine grounds, you will first encounter the Haiden (Worship Hall), richly decorated with intricate carvings and ornate metal fittings that create an atmosphere of grandeur and solemnity.

Looking beyond the Haiden, visitors can see the Honden (Main Hall) with its striking golden doors. This structure was built in 1615 by Torii Naritsugu, a retainer of Tokugawa Ieyasu. The Tokugawa clan is known for defeating the Toyotomi family during the Summer Siege of Osaka, and the carvings within the Honden are said to reflect the ambitions and authority of the victorious Tokugawa shogunate.

In addition to the Honden, visitors should not miss the East Hall and West Hall.

- The East Hall was built in 1561 by the famed warlord Takeda Shingen, as he prayed for victory in the Battle of Kawanakajima.

- The West Hall was constructed in 1594 by Asano Ujishige, the local lord of Tsuru District.

All of these structures—Haiden, Honden, East Hall, and West Hall—are designated as Important Cultural Properties of Japan. Visitors can admire the magnificent artistry of the era, from detailed carvings to vibrant colors, offering a glimpse into the craftsmanship and spiritual devotion of Japan’s past.

Fuji Taro Cedar & Meoto Hinoki (Married Couple Cypress)

On either side of the Haiden (Worship Hall) stand two sacred trees: the Fuji Taro Cedar and the Meoto Hinoki (Married Couple Cypress), each with an age of approximately 1,000 years.

The Fuji Taro Cedar, designated as a Natural Monument of Yamanashi Prefecture, is a towering cedar that embodies the grandeur and mystery of nature and history. Its millennium-long life gives off an overwhelming presence, offering both awe and a sense of healing to visitors.

The Meoto Hinoki, designated as a Natural Monument of Fujiyoshida City, is regarded as the largest cypress tree in Yamanashi. Growing straight toward the sky, its trunks cross partway up, appearing as though two figures are gently leaning toward one another. This graceful form earned it the name “Married Couple Cypress,” symbolizing harmony and togetherness.

The Tozanguchi Gate (Climbing Gate)

At the back of the grounds of Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Shrine stands the Tozanguchi Gate, the official starting point of the Yoshida Trail, one of the four main climbing routes up Mt. Fuji.

Traditionally, this gate marked the place where pilgrims began their ascent from the foot of the mountain toward the summit. Passing through it symbolized not just the start of a climb, but also a spiritual journey of devotion.

On June 30, the day before the climbing season officially begins, the shrine hosts the Fuji Opening Eve Festival. During this ritual, known as Odo-hiraki (“Opening of the Path”), a sacred rope (shimenawa) stretched across the gate is ceremonially cut with a wooden mallet to mark the start of the climbing season.

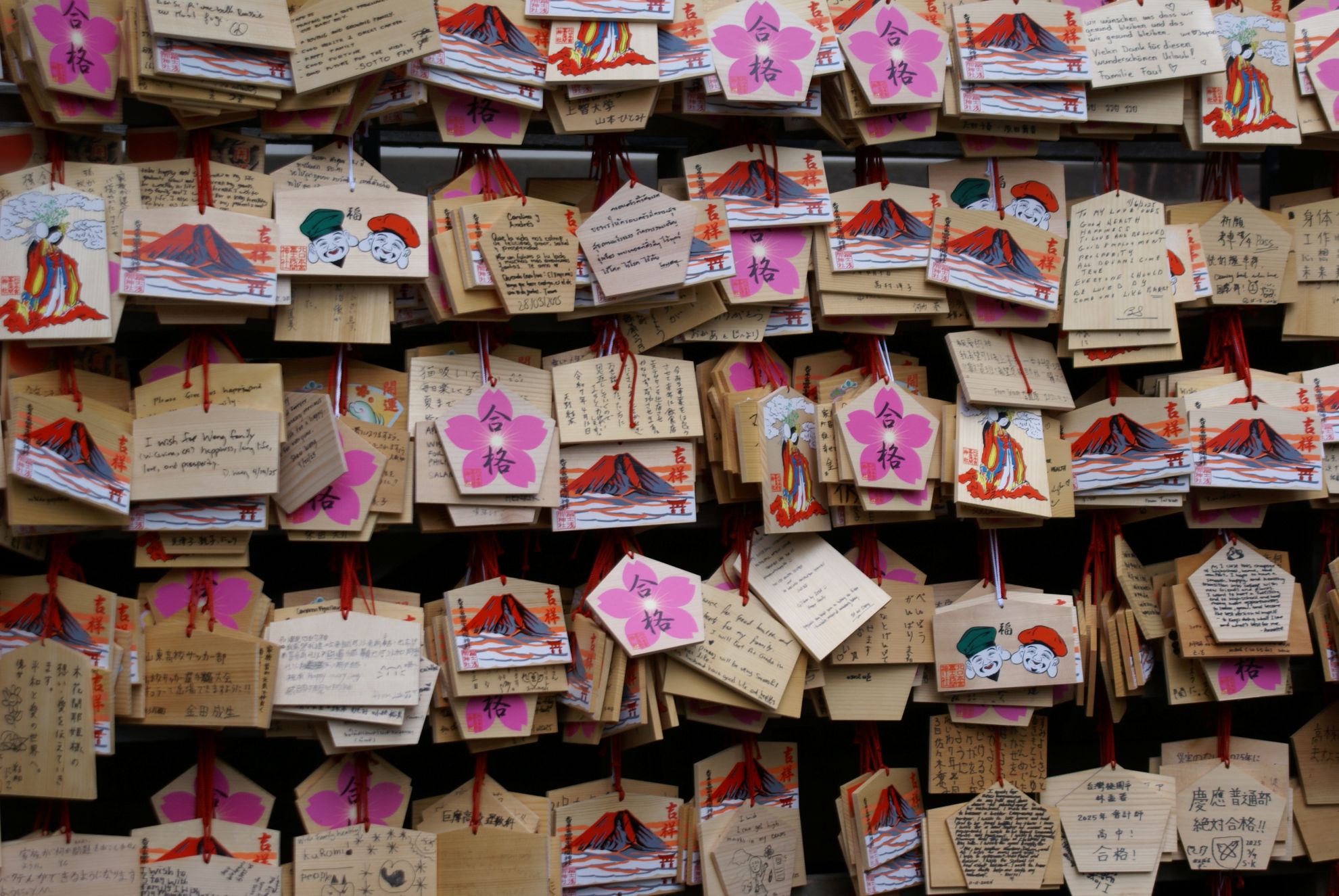

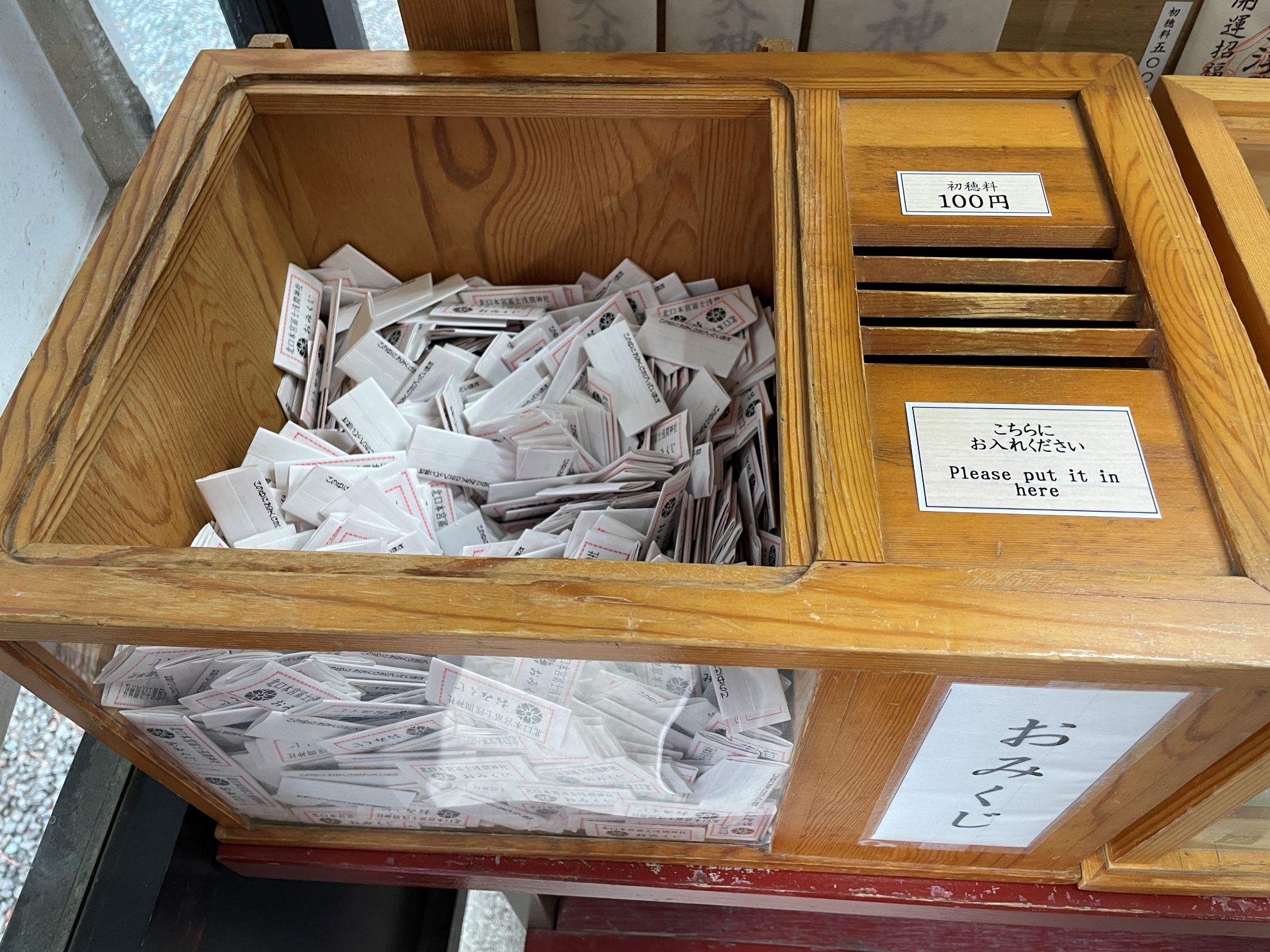

Goshuin, Goshuincho, Omikuji, and Omamori

At Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Shrine, visitors can receive a goshuin (shrine seal stamp) either written directly in their goshuincho (seal book) or as a paper slip to take home.

- Goshuin fee: 300 yen

Each stamp includes the date, making it a memorable keepsake of your visit. - Goshuincho (seal book): 2,000 yen

Two designs are available: one featuring Mt. Fuji with flowing cherry blossoms, and another decorated with elegant sakura patterns.

The sakura-patterned goshuincho is made with Gun’nai textiles, a traditional local craft of Yamanashi. Known for their distinctive sheen, these fabrics are woven using meltwater from Mt. Fuji, giving them a brilliance that differs from printed fabrics.

The shrine also offers omikuji (fortune slips), including not only the classic traditional styles found at many shrines, but also special versions decorated with Mt. Fuji, the sun, and the moon. These make meaningful souvenirs while bringing blessings closer to your daily life.

Additionally, a variety of omamori (protective charms) are available, offering blessings for:

- Traffic safety

- Protection from misfortune

- Business prosperity

- Success in competitions

- Love and marriage

- Safe childbirth and fertility

Among these, charms for safe childbirth, fertility, love, and family harmony are particularly popular with visitors.

Be sure to check them out and take home a piece of spiritual fortune from your visit.